2020年6月5日 《媒婆习俗》项目简介

点击量:12335

自2006年起,国务院将每年6月的第二个星期六设立为“文化遗产日"。2016年国务院将“文化遗产日”调整设立为“文化和自然遗产日”,凸显了国家对文化和自然遗产工作的高度重视。在2020年“文化和自然遗产日”来临之际,为了普及非遗知识和健康生活理念,大力弘扬秦都区传统文化和特色文化,坚定文化自信,营造全社会共同参与、关注和保护传承优秀传统文化的浓厚氛围,从5月20日起至6月15日,我馆官方微信公众号将陆续推送非物质文化遗产相关法律法规及我区的非遗保护成果,敬请关注。

今天推送的是市级非物质文化遗产保护项目《媒婆习俗》。

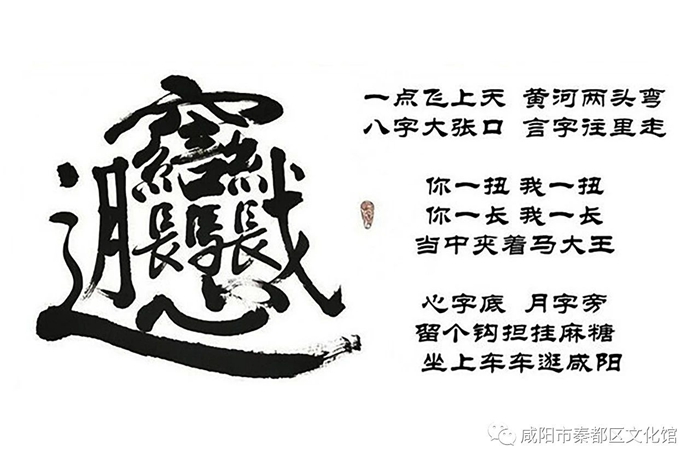

媒婆习俗

民俗

咸阳市第五批非物质文化遗产保护项目

秦都区第四批非物质文化遗产保护项目

在封建社会婚姻讲的是“父母之命,媒妁之言”,没有说媒的婚姻是不被认可的。说媒的这个中间人叫做“媒婆”。

“媒婆”在中国历史上的最早记载是《诗经》。所以媒人至少出现在东周--春秋时期。

媒婆分为官媒和私媒,《说文》记载:媒者,谋也,谋合两姓也,妁者酌也,斟酌两姓也。《周礼.媒氏》中的媒氏是官媒,是国家的一级官员;私媒也出现很早,称为“媒婆”。

媒婆的表现形态历来是口口相传,口传心授。中国自古以来就有“男女授受不亲”的说法,强调“天上无云不下雨,地上无媒不成亲”。两家要想结的秦晋之好,就需要“媒婆”从中牵线搭桥,称为“说媒”。

在反映封建社会的包办婚姻的很多艺术作品中,“媒婆”很多时候被描述成封建恶势力的帮凶。因此在现代人眼里“媒婆”是被唾弃的。而现实生活中“媒婆”历来传承了中国与人为善的传统,做的是“成人之美”的好事。

随着社会的发展,解放后倡导恋爱自由、婚姻自由、婚姻自主,因此“媒婆”说媒的习俗逐渐被淡化。但是改革开放后,人们的生活节奏加快,尤其是近十年来,虽然经济发展了,人们的物质生活水平提高了,但是精神压力却不断加大,尤其是八零后、九零后的一大批人,作为第一代的独生子女在成长过程中,独立自由的能力缺失。很多到了婚龄的男女青年,缺乏与异性相处的恋爱能力,加之房子、车子等生存压力,导致了一大批的恐婚族,大龄剩女、剩男越来越多。

时代呼喊婚姻媒介再次出现,因而“非诚勿扰”、“世纪佳缘”这类电视、网络相亲平台应运而生。但是这些公共的相亲媒介与传统的“媒婆”相比较,“媒婆”最大的优势在于对于所介绍的双方知根知底,掌握的双方的情况最真实、最生动,所做的媒在双方条件对等性的考量上最精准,说媒的技巧最专业,保媒的婚姻成功率高、稳定性好。因此“媒婆”这一民间说媒习俗在这些年来又有了新的回潮,而新时代的“媒婆"是对封建社会的“媒婆”说媒习俗是扬弃的继承。在当代,“媒婆”这种古老的说媒习俗和现代的婚介平台互为补充,共生共荣。

该项目市、区级传承人为:王君线

市、区级传承人:王君线

文本编辑:陈 阳

校 对:朱小健

审 核:赵艳妮

网络编辑:李旭东